はじめに

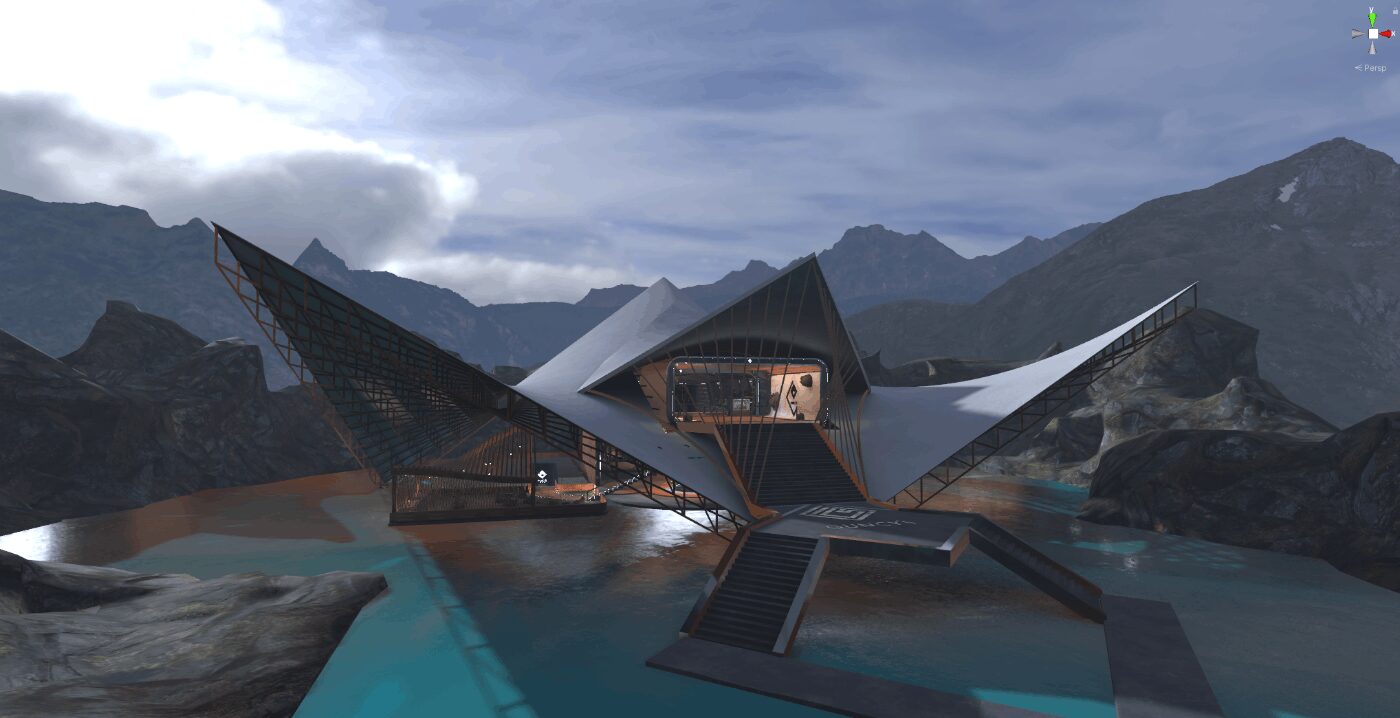

GUNCY’S(グンシーズ)に所属するテクニカルプランナー・小林氏による、本プロジェクトの第2回記事。今回は、バーチャルオフィス構築において「モデリング」にフォーカスし、デザインをいかに形にしたのか、その工夫とポイントを丁寧に解説します。Zenn

グレーモデル活用術

- グレーモデル(ラフモデル)とは、空間全体をプリミティブ形状でざっくり構成した仮モデルで、プロジェクト初期における「シルエット」「スケール感」確認に最適です。Zenn

- スケール設計の重要性!階段や椅子、廊下や導線の現実的寸法を参照し、アバター視点の快適性も考慮することが必須です。Zenn

- 「モジュール」や建築界でいう「モデュロール」による秩序ある空間設計は、ユーザー体験の質を高める鍵となる設計手法です。Zenn

モデリング設計の最適化ポイント

デザイン面での最適化

- 空間を壮大に見せることに偏すると、要素や機能同士の距離が広くなり、寂しい印象を与えてしまうリスクがあります。必要な機能に応じた適切なスケールと配置バランスが重要です。

- グレーモデル段階でメタバースに実装し、チーム全体で歩き回って体感することで、空間の広さ・狭さ、導線、機能過不足を直感的に把握でき、洗練へと繋がります。

メッシュ作成時の最適化

以下の3点を意識することで、軽量かつ快適な動作環境が実現できます。

- ポリゴン数を抑える

- 高品質モデルが美しく見えても、ポリゴン数が増えるとGPU負荷やロード時間が増加し、メタバース体験の快適性が低下します。

- マテリアル数を抑える

- 多くのマテリアル・テクスチャはCPU負荷を高め、レンダリング処理を重くします。Asset bundlesの肥大化にも要注意です。

- オブジェクト数を抑える

- ドローコール(描画命令)の増加はCPU負荷を上げ、カメラに映る範囲だけを描く「Occlusion Culling」の効果を減少させます。オブジェクトの結合には戦略が必要です。

表現力を保つための工夫(Tips)

ガラス表現

- モデル側でも法線をわずかにずらすことで、ガラスの微細な反射差を表現し、よりリアルな見た目に。

トリムシートでディテール強化

- 広面積にリピートテクスチャを貼る際には、トリムシートで巾木や縁取りを追加し、表現にアクセントを加えるのが効果的です。

Filament系シェーダーの活用

- Unity標準のStandard Shaderよりも、Googleの Filamentシェーダー およびGUNCY’Sエンジニアによる最適化版を使うことで、物理ベースの光表現による品質向上が可能です。

まとめ

今回の記事では、「モデリング」を通じてデザインと機能のバランスを取る工夫が豊富に紹介されました。

- グレーモデルによる空間設計の明確化

- リアルなスケール感と導線設計の重要性

- モデルの軽量化と描画負荷削減への配慮

- 表現力を落とさずにリソースを抑えるテクニック(ガラス法線、トリムシート、Filamentシェーダー)

これらの考え方は、今後のライティングやテクスチャ、シェーダー関連記事でも活かされる予定です。

次回記事では、Unity上でのライティング、テクスチャ、シェーダーの工夫や注意点にフォーカスして展開予定とのこと。引き続き注目です。

👉 記事全文はこちらからご覧いただけます:

Zenn 第2回:0からメタバース上にオフィスを作る-表現・設計の工夫をモデリングで反映する-(2024年9月19日)