はじめに

株式会社 GUNCY’S によるチュートリアルシリーズの第5回です。これまでのデータ確認や基本操作を踏まえ、今回は 3D モデルデータに手を加えて、モーションをキャラクターに反映できるようにする「キャラクタライズ」の工程に入ります。モーションを3Dモデルで動かす準備をするステップが中心です。

3Dモデルを動かすためには?

- モーションキャプチャーデータの動きを 3Dモデルに転送する作業を リターゲット (Retarget) と呼びます。

- ただし、その前に「キャラクタライズ(Characterize)」という準備が必要。Character というマッピング情報をモデルデータ側に設定し、どのボーンが腕・首・胴体・脚などに対応するかを定義します。

キャラクタライズとは?

- Character(キャラクター)とは、3Dモデルまたはモーションデータに紐づけるマッピング情報のこと。モデル・モーションの双方が Character 情報を持つことで、モーションの転送が可能になります。

- モデリングの文脈で「Character」はキャラクターそのものではなく、ボーン構造とそれに対応するマッピング(どのボーンがどこにあるか)を定義するデータです。

手順:モデル側のキャラクタライズ

以下は 3Dモデル(このチュートリアルでは “Kaya001.fbx”)を動かせるようにするための具体的な手順です。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| モデルを開く | 保存してある 3Dモデルデータ “Kaya001.fbx” を MotionBuilder で開きます。 |

| Character の作成 | Asset Browser の Characters から “Character” を Viewer にドラッグ&ドロップ。名前を「Kaya」など分かりやすいものに変更。 |

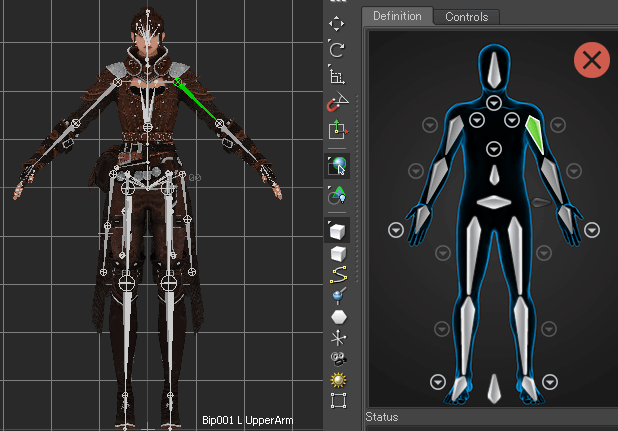

| ボーンのマッピング | Character Controls → Definition タブで、人型のボーン図が表示されるので、各部位のボーンを 3Dモデルの対応するボーンと紐づけ。Selection Mask を “Skeleton のみ” にして誤選択を防ぐ。 |

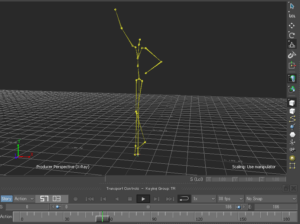

| Tポーズ設定 | モデルを T ポーズにし、向きを Z+ 方向に向け、腕や手などの向き・配置を整える。これにより警告表示が消え Characterize 状態として認識されるようになる。 |

| 確定(キャラクタライズ実行) | Character Controls の南京錠アイコンなどを使ってキャラクタライズを確定。ヒューマン型なら “Biped”(二足歩行)を選択。 |

グループ機能の活用

- 複数のデータやオブジェクトを扱う際に便利な「グループ機能」の説明があります。特定のオブジェクトをまとめたり、非表示にしたり、操作ロックしたりすることで作業効率と見やすさが向上します。

- グループの作成手順例:対象オブジェクトを選択 → Viewer で右クリック → 「Create Group From Selected Item(s)」 → 名前を付けて保存 → グループ単位で表示・非表示切り替えなどが可能。

- 今回のファイル保存例として、“Kaya001_characterize.fbx” という名前でモデルにキャラクタライズ情報を付加した状態で保存。

まとめポイント

- 「キャラクタライズ」は、モーションを 3Dモデルに転送するための必須ステップ。モデルの骨格構造・名前付け・姿勢などを正しく整えることで、後工程でのリターゲットやモーション編集がスムーズになります。

- Group 機能を活用することで視認性・操作性が上がり、大規模シーンや複数モデルを扱う際に特に有効。

- 保存のタイミングやファイル分けをしておくことが重要。「モデル+キャラクタライズ状態」のファイルを別名で残しておくことで、何か問題があった時の戻り先が明確になります。

次回予告

次回は「モーションデータのキャラクタライズ」に進みます。動いているデータ(モーションファイル)をどのように Character 情報と紐づけていくかを解説する内容です。お楽しみに。

👉 記事全文はこちらからご覧いただけます:

Zenn 〖MotionBuilderチュートリアル〗第5回~キャラの整理、調整(3Dモデルデータ編)~