はじめに

本連載の第14回では、MotionBuilderで仕上げたアニメーションを Unity を始めとする外部ツールへインポートし活用するための手順と注意点が解説されています。ワークフローを通じて完成したデータを他の環境で使う際の落とし穴やベストプラクティスが中心テーマです。

インポート形式と設定の確認

- FBX 形式で出力する際のバージョン設定、スケール単位、ボーンの回転軸(ローカル/ワールド)などをあらかじめ MotionBuilder 側で整えておくことが重要。

- 「Bake Animation」オプションやキーのプロット状態がきちんと保存されていることを確認。外部ツールで動きが崩れたりずれたりする原因の多くはここにあります。

Unity 側での対応ポイント

- Unity のインポート設定画面で「Animation Compression」や「Rig 設定」「Animator Controller」などを適切にセット。

- Humanoid リグの場合はリターゲットの設定が可能なので、Bone Mapping が正しくなっているかをチェック。

- モーションのループ設定、Play Automatically/Root Motion の有無など、Unityの特徴を考慮してデータを準備。

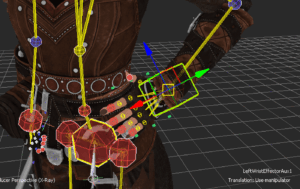

トラブルケースと対策例

- アニメーションが開始位置で飛び跳ねるように見える → モーションデータ側または Rigidbody や Root の位置オフセットを調整する。

- 一部のボーンが Unity で期待した動きにならない → モデルとモーション双方の Character 定義(キャラクタライズ)が正しく行われているか確認。

- キーフレームが結合・削除されてしまう場合 → モーション圧縮設定やキー削減(Key Reducing)フィルタの適用タイミングに注意。

保存とバージョン管理の工夫

- 外部ツール用にエクスポートしたファイルは別名を付けて保存(例 “Kaya_UnityExport.fbx”)し、元データを壊さないようにしておく。

- Unity でインポート後、動きを比較できるようスクリーンショットやテイク録画を保存しておくとトラブル時に修正がしやすい。

まとめ

- 完成したアニメーションを他ツールで使うには、FBX 出力時の設定と骨構造・スケール系の整合性が鍵。

- Unity 側のリグ設定・アニメーション設定を適切に行うことで、MotionBuilder での成果が正しく再現される。

- 保存・バージョン管理の工夫が、後からの運用/修正を楽にする。

次回予告

次回はシリーズ最終回として、「表情/フェイシャルアニメーション」「物理演算との統合」など、キャラクター表現をさらに深化させる応用内容が紹介される予定です。

👉 記事全文はこちら:

〖MotionBuilderチュートリアル〗第14回 ~Unity へのインポート/外部ツールとの連携~